近期,我院教师踊跃参与国内高水平学术研讨会,在哲学、艺术史、经济学等多个领域发出盐工声音,展现了学院多元而活跃的学术研究态势。

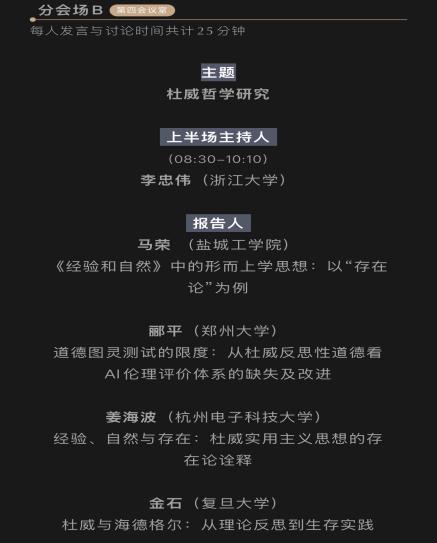

一、马荣副院长阐释杜威“经验形而上学”的独特内涵

11月15-16日,我院副院长马荣赴河南大学参加第九届实用主义哲学研讨会——“跨边界的实用主义”学术研讨会。马荣在研讨中指出,杜威在《经验和自然》中虽以描述“存在的普遍性质”为目标,但其内涵与传统形而上学存在根本差异。他阐释道,杜威以人的“原初经验”为基础,揭示出存在的首要特性是“动荡性”,并同样承认存在的“稳定性”,强调存在是二者之“混合”。在此基础上,杜威尤为强调存在的“未完成性”,这为行动、奋斗、道德与选择留下了空间,构成了实用主义的重要特征。马荣认为,杜威通过这种“经验形而上学”的描述,将传统哲学的存在论努力还原为一种道德与文化上的行动,既保留了“探本”的哲学动力,又有效防止了滑向非理性主义与相对主义。

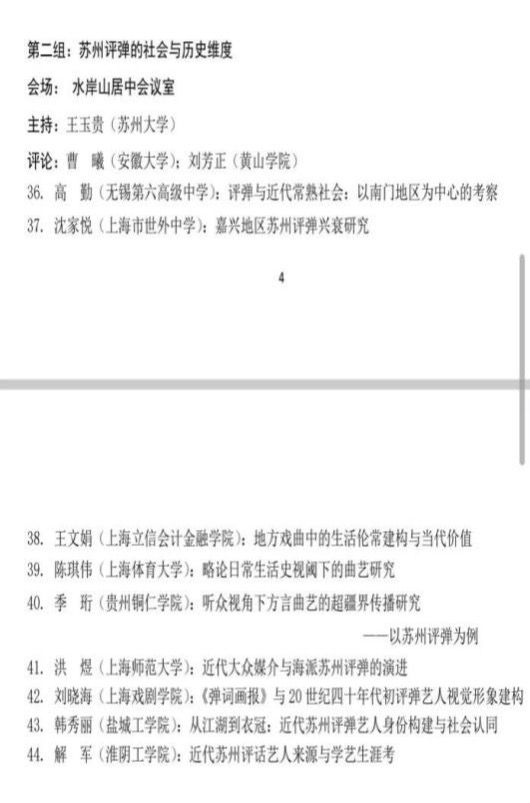

二、韩秀丽老师探讨近代苏州评弹艺人的身份建构

11月14—16日,我院教师韩秀丽赴中国美术学院参加了“艺史江南——艺术与历史对话的理论与实践”研讨会,并作题为“从江湖到衣冠——近代苏州评弹艺人身份建构与社会认同”的学术报告。报告深入探讨了近代苏州评弹艺人如何从封建社会被视为“江湖之流”,在民国时期逐步构建起“艺术家”的新形象,并肩负起社会教育使命的身份转变过程。韩秀丽老师依托丰富史料分析指出,这一身份地位的提升与有识之士的主动建构,是评弹艺术在近代走向繁盛的重要原因,也为新中国“文艺工作者”的形塑提供了历史先声。

三、薛春豪老师论析马克思劳动总体性的当代意义

11月14日,我院薛春豪老师受邀在上海市委党校召开的“经济哲学视野下的中国式现代化”学术研讨会上,以“马克思的劳动总体性及其当代意义”为题作学术发言。他从理论突破、当代挑战与实践价值三个维度展开深入阐释,指出马克思通过三重转向构建了存在论、辩证法、价值论统一的劳动总体性理论。面对数字劳动、情感劳动等新型劳动形态带来的挑战,薛春豪提出,这一思想为澄清理论误读、重建劳动认同、完善价值评价体系提供了关键支撑,并与新发展理念、共同富裕目标高度契合,为破解劳动异化、实现人的全面发展提供了重要的方法论指引。

此次多位教师积极参与高水平学术交流,是我院科研活力的集中体现,有效拓展了学院的学术影响力。未来,我院将继续鼓励教师深耕学术,参与高端对话,为推动学院高质量发展贡献学术力量。